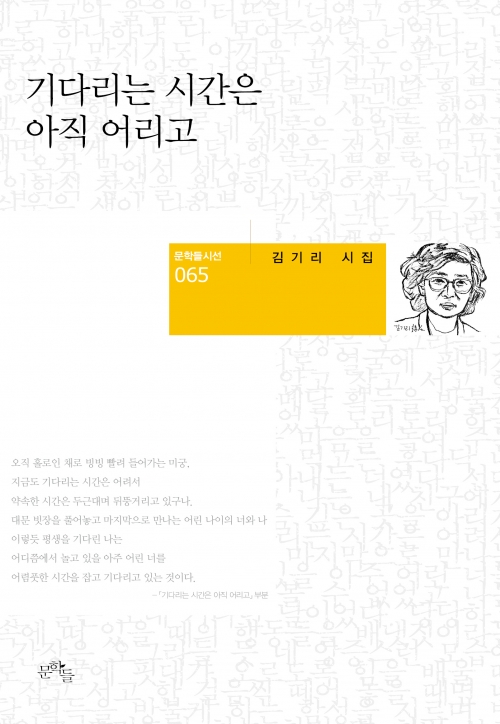

맑고 깊은 언어의 숲

여든다섯 김기리 시인의 제5시집

'기다리는 시간은 아직 어리고'

김기리 시인이 제5시집 『기다리는 시간은 아직 어리고』(문학들 刊)를 펴냈다. 여든다섯 해, 결코 짧지 않은 여정을 차창 밖의 ‘풍경 독서’에 비유한 시인은 “까무룩 잠들었다 문득 깨어 보면 어느새/길의 도착 지점에 와 있는 것”이라고 인생을 노래했다.

그렇게 덧없는 인생임에도 “저녁나절을 달려 돌아가야 할 길이 남아 있고” 그 길에는 “계절마다 나무가 다 다르고/꽃이 질러대는 환호성도 제각각 다 다른 소리였다”(「길의 나이」 부분)고 고백한다.

이러한 고백이 진중한 울림을 주는 것은 인생의 황혼기에 접어든 시인의 연륜 탓도 있겠지만, 시 자체의 생동하는 구체적인 표현 때문이다. 그녀가 이름 붙인 「나무언어 학원」은 이렇게 시작한다.

“초록의 어린 학생들 사이로 나무언어 교실이 있다./바람을 문자로 읽는 소리가 서로 엉키고 있다.//나도 나무를 가르치는 숲속 교실 하나 만들고 싶어진다./바람을 선생님으로 모시고/칠판은 그늘에게 부탁하고/틈만 보이면 후다닥 뛰어드는 햇살을/연필로 삼기로 한다./계절은 필수 과목.”(「나무언어 학원」 부분)

발상도 언어도 경쾌하고 참신하다. “이곳에서 바람은 유명 강사다./언뜻언뜻 비치는 연필은 닳지도 않는다./그늘 칠판에 숙제를 적어 놓고/잠잠한 바람 선생”이라니! 그래서 시인도 그만 “한 그루 나무가 되어 수강 신청을 하고 말았다.”

사유는 유연하고 언어는 싱싱하다. 이러한 시집의 특별한 인상에 이승하 시인(중앙대 교수)도 시집 해설을 선뜻 쓰게 되었노라고 밝혔다.

“참으로 특이한 시집 원고를 받았다. (...) 아연실색할 일, ‘시인의 말’에 나오는 “여든다섯 번의 봄은 이미 가랑잎‘이란 구절을 보니 아무래도 자신의 나이를 일컫는 것이라 여겨졌다. 설마? 이 연세에도 시를 쓰고 있다니? 황급히 읽어 보았다. (...) 시는 대체로 노인의 시가 아니라 장년의 시였다. 아니, 고리타분하거나 구태의연한 시가 아니라 싱싱한 상상력과 날렵한 표현이 속출하여 아연 긴장하면서 끝까지 읽게 되었고, 출판사에다 전화를 걸었다. 네, 해설 제가 써보겠습니다.” - 이승하(시인, 중앙대 교수)

마치 오랜 풍상을 견뎌 온 범종의 맑고도 깊은 울음 같은 시집이랄까. 시인은 “내 한살이의 자전적인 이야기 모음”이라고 「시인의 말」에 적었다. 이번 시집에는 「종부」, 「편린」, 「참모 영철이 할머니」 등 옛이야기를 들려주는 시편들이 적지 않다. 하지만 이것들이 독자의 심금을 울리는 것은 그 이야기들에 삶의 성찰이 번뜩이는 시의 숨결이 살아 있기 때문이다.

시조모님이 세상을 떠나던 순간을 시인은 이렇게 적었다.

“훗날 나만 모르는 내 나이의 화석/내 뼈마디가 화석 도감에 등재될 것이라는 사실 앞에/나는 서 있었던 것이다.”(「숫자의 화석」 부분)

시인은 오래된 기억의 한 토막을 통해 당시에는 까맣게 몰랐던 삶의 비의를 뒤늦게야 깨닫고 그것을 시로 적었다.

여든다섯 해, 김기리 시인은 노래한다. “우리 모두는 사이를 산다”고. “꽃 피는 나무에서 다시/꽃 피는 나무까지”. “곱구나, 아주 곱구나.//이 말을 몇 번 되뇌인 것 같은데/그 사이 또 고운 꽃 피고/그 사이 또 꽃나무들은 늙고”. 이제 시인은 묻는다. “너는 어디까지 갈래?”

김기리 시인은 1937년 전남 구례에서 태어났다. 조선대 교육대학원 교육행정학과와 광주대 대학원 문예창작학과를 졸업했고, 단국대 대학원 문예창작학과에서 문학박사 학위를 받았다.

2003년 『아동문예』에 동시, 2004년 『불교문예』에 시가 당선되어 등단했다. 시집으로 『오래된 우물』, 『내 안의 바람』, 『나무 사원』, 『달을 굽다』, 『기다리는 시간은 아직 어리고』가 있고, 동시집으로 『보름달 된 주머니』, 『웃음보 터진 구구단』이 있다.

2016·2021년 광주문화재단 지역문화예술특성화지원사업, 2021년 한국장애인문화예술원 창작활성화지원사업에 선정되었다. 제12회 광주·전남아동문학인상, 제34회 한국불교아동문학상을 수상했다.