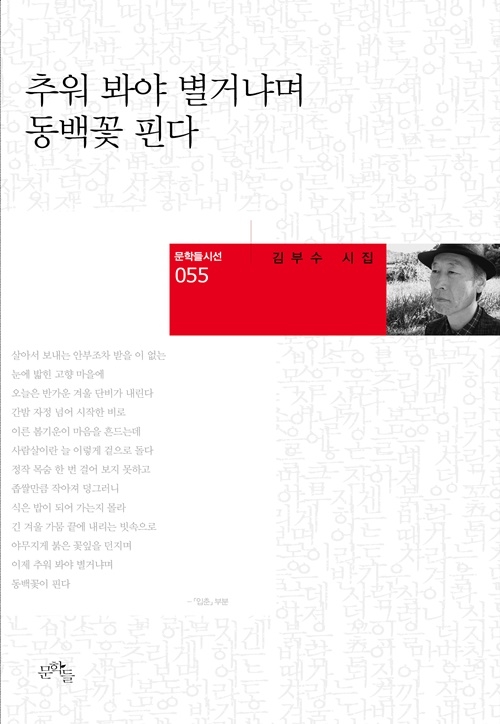

'추워 봐야 별거냐며 동백꽃 핀다'

폐허가 돼 가는 농촌을 정직하게 노래

1992년 <광주매일> 신춘문예로 문단에 나온 김부수 시인이 등단 27년 만에 첫 시집 『추워 봐야 별거냐며 동백꽃 핀다』(문학들 시선 55)를 펴냈다. 한마디로 ‘정직한 시’라고 할 수 있겠다.

“굳게 걸린 녹슨 자물쇠,/지문 감식도 되지 않을 오랜 세월이/햇살 아래 새침하게 앉아 있다.”(「빈집」)

이 시집의 서시라고 불러도 될 「빈집」의 전문이다. 우리네 시골 어디를 가나 이제는 어렵지 않게 볼 수 있는 풍경, 결코 달갑지 않을 풍경을, 시인은 “지문 감식도 되지 않을 오랜 세월이/햇살 아래 새침하게 앉아 있다.”라고 썼다. 그것이 전부다. 어떤 기발함이나 현실과 상상의 전복 따위의 말은 필요 없다는 듯.

시라는 것이 현실과 상상 사이를 오가는 과정의 산물이라면, 김부수 시의 시계추는 그 무게중심이 현실 쪽으로 쏠려 있다. 본인도 이번 시집을 펴내는 소회를 “시라기보다는 삶의 가닥을 추스르는 마음으로” “쓴 글”(「시인의 말」 부분)이라고 밝혔다.

그런데, 그렇기에, 요즈막 흔히 접하는 시들과는 다른 감흥을 준다. 이 시집의 발문을 쓴 정양주 시인은 “시인보다는 착한 사람이 되고자 노력한 기록”을 “읽으며 가슴에 더운 김이 나는 즐거움이 있었다.”고 고백했다. 과잉된 수사나 외침에 익숙하다 보니 담담하지만 진솔한 삶의 고백이 독자의 가슴을 훈훈하게 해준다는 뜻이겠다.

“살다 보면 어느 땐가 되짚어 오려니” 다들 “그렇게 떠나간” 고향, “정작 목숨 한 번 걸어 보지 못하고” 이제는 “좁쌀만큼 작아져 덩그러니/식은 밥이 되어” 찾아온 시인을, 고향의 입춘은 이렇게 다독인다. “긴 겨울 가뭄 끝에 내리는 빗속으로/야무지게 붉은 꽃잎을 던지며/이제 추워 봐야 별거냐며/동백꽃이 핀다”(「추워 봐야 별거냐며 동백꽃 핀다」 부분)

이 시집에 실린 대개의 시가 이렇다. 더 이상 부를 이름마저 남아 있지 않은 황폐화된 고향과 고향 사람들의 삶을 노래하지만, 결코 격하거나 현란하지 않다. 그 낮은 읊조림 속에, 아픔이 있고 분노가 있고 의지가 있다.

“바람의 외침만 남은 들녘에 서 보아라/시름이 어떻게 깊어져 잘려 나간 벼 포기에/된서리로 꽂히는가를”(「시름」 부분)

“우리 손으로 만들어야 한다던/살기 좋은 내 마을은 빈집만/하나둘 더 늘었다”(「새마을」 부분)

“비틀거리며 걷지 마라/무섭게/날 저물어 우리 걸어온 길이/어둠에 묻혀도 그 길로 가는 이/또 있으니”(「길」 부분)

김부수 시인은 1957년 전남 강진에서 태어나 조선대 국어교육과를 졸업했으며, 현재 ‘땅끝문학’ 회원으로 활동하면서 성전중학교 교사로 근무하고 있다.

김부수 시인은 1957년 전남 강진에서 태어나 조선대 사대 국어교육학과를 졸업했다. 1992년 <광주매일> 신춘문예에 「어머니의 땅」으로 시 부문에 당선되었다. 2005년부터 땅끝문학 회원으로 활동하고 있으며, 현재 성전중학교 교사로 근무 중이다.